2025/03/17 15:25

格子は縦縞と横縞が交差している幾何学文様のひとつで日本古来の伝統的模様のひとつとして知られています。

格子柄は、縦と横の縞を組み合わせた文様が格子に似ていることからそう呼ばれています。

正方形や長方形を格子状にシンプルに並べたそのデザインは、上下左右に途切れることなく終わりのないイメージなため、

「永遠」、「発展」、「繁栄」の意味を持つ、縁起の良い柄として知られています。

ちなみに、市松文様は格子文様の一種で、白黒(色は他にもあります)を交互に並べた碁盤目の文様です。

格子柄という大きな括りの中あるため、格子柄と市松模様は同じレベルで比較されません。

また、市松文様自体にも、色・四角の大きさに明確な決まりはありませんので、

配色やデザインなどさまざまな市松文様が生み出されています。

着物などに使われると、古い感じがしますが、切子に使われるとまた新たな魅力が感じられます。

●格子の特徴と由来

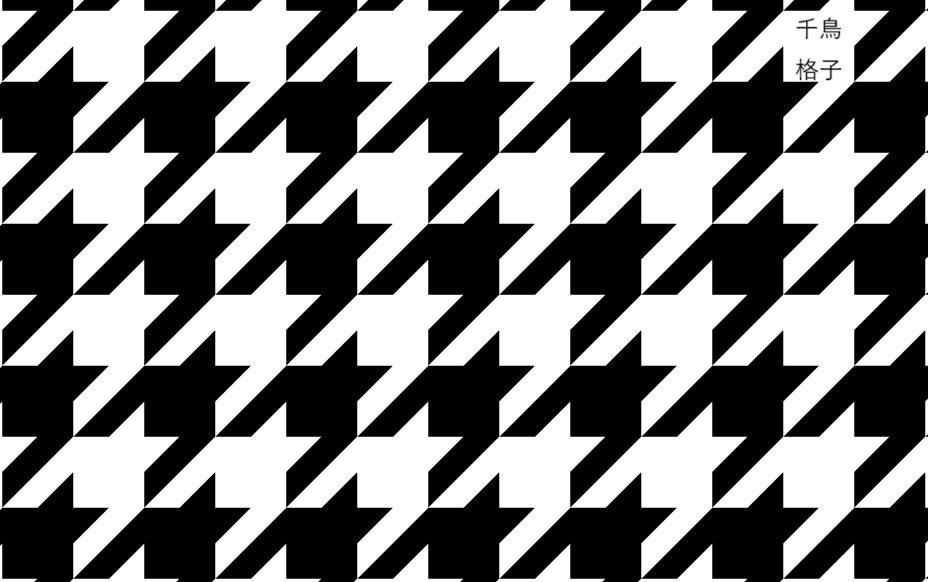

千鳥格子の文様

群れになって飛ぶチドリを文様化したものです。

昔から歌に詠まれ、文様としても広くつかわれてきました。

雄雌そろって子育てをする千鳥にあやかって、家内安全、夫婦円満の想いも込められています。

市松模様

市松(いちまつ)模様とは、格子模様の一種で、二色の四角形(正方形または長方形)を交互に配した模様のことをいいます。

この名称は、江戸時代中期の上方歌舞伎役者、佐野川市松(さのがわいちまつ)が舞台衣装の袴に愛用していた文様から広まったといわれています。

市松登場以前は、は石を敷き詰めた形に似ていることから、石畳文(いしだたみもん)と呼ばれていました。

このように市松模様は、呼び方は異なるものの、文様自体は非常に古くから存在し、さまざまな工芸品にも用いられていました。

正方形や長方形を格子状に並べたデザインは上下左右に途切れることなく続き、終わりのないイメージであることから「永遠」、「発展」、「繁栄」の意味を持ちます。 そのことから「子孫繁栄」や「事業拡大」などに繋がる縁起の良い柄と言われています。

「格子柄」は、色々な言い方があり、チェック、格子縞、碁盤縞、碁盤格子などとも呼ばれます。

種類としてくくると、チェック柄、格子模様、弁慶縞、千鳥格子、ブロックチェック、

ハウンドトゥース、スターチェック、タータンチェック、 ピンチェック、バッファローチェック、

グラフチェック、タータンチェック、グレンチェックなども同じ意味です。

数え上げたらきりがありませんね。

また、チェック柄には、チェックよりも大きな格子柄をプレイドと呼ぶこともあります。

アパレルの呼び方で大きなものはプレイド、小さなものはチェックというのが定義づけのようです。

グレンプレイド、プリンスオブウエールズプレイドなどがあります。

#工芸品

#切子

ネットショップ「どこでもよしや」

https://3133cyber.base.shop/