2024/12/07 16:28

江戸切子や着物などに使われる籠目文様は、日本の伝統的な文様の一つで、竹や籐などで編んだ籠の網目のような模様を指します。

その名の通り、竹籠の網目を模した模様が由来です。

規則的に交差した直線が作り出す、六角形の格子模様が特徴で、

規則的なパターンが織りなす絶え間ない連続性から、繁栄や安定、絆やつながりを象徴しています。

六芒星が連続しているようにも見えることから魔除けの文様とされていました。

六芒星(ヘキサグラム)は西洋では、「ダビデの星」あるいは「ユダヤの星」と呼ばれ、

古代ギリシャ時代よりユダヤ教のシンボルとして知られています。今日では、イスラエルの国旗に描かれていますね。

洋の東西を問わず、使われる文様ですから、何かしらの意味があるのでしょうね。

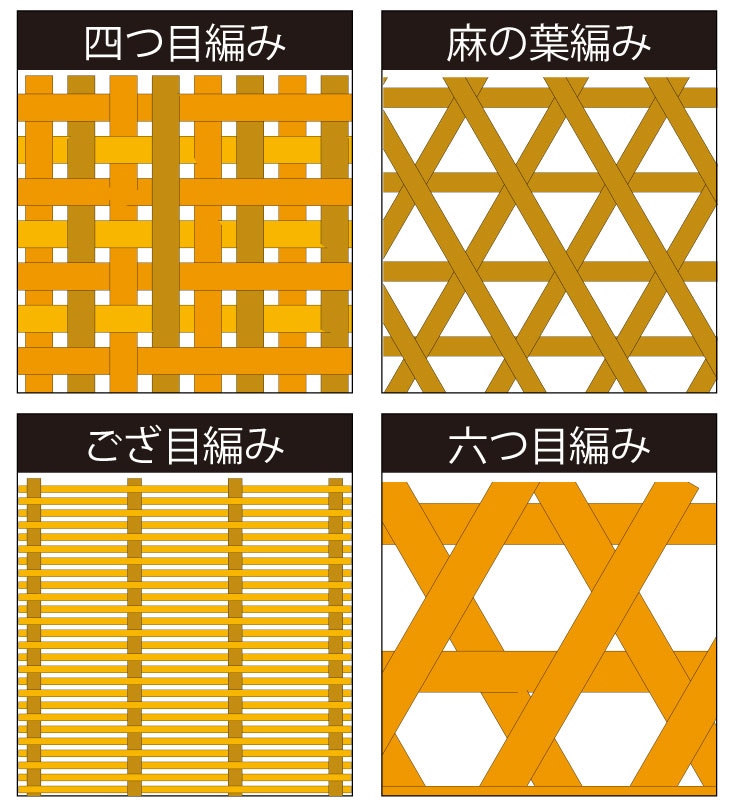

籠目文様には大きく以下の4つの模様があります。

四つ目編み(四角形の網目)

麻の葉編み(麻の葉のような形をした網目)

ござ目編み(ござの目のような形をした網目)

六つ目編み(六角形の網目。最も一般的。)

籠目文様は紬や小紋などの着物、江戸切子、陶器、漆器などの工芸品、建物の装飾や家紋などにも用いられています。

籠目文様の規則的なパターンが作り出す美しさは、飽きることなく長く愛されるデザインです。

魔除けや幸運を呼ぶとされることから、縁起物としても人気があります。

現代においても、その魅力は失われることなく、様々な場面で活用されています。