2024/11/28 17:57

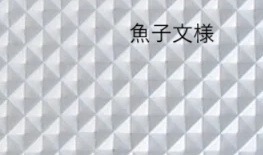

江戸切子の伝統的な文様の魚子文様について書いてみます。

魚子文様の由来は、その名が示すように、魚の卵がみっちりと詰まっているような様子を表現しています。

シンプルゆえに職人の技量が試される文様で、江戸切子に欠かせない要素です。

細かいカットが幾何学的に交差することで、キラキラと光を反射し、とても美しい宝石のような輝きを生み出します。

古くは「魚」を「な」と呼んでいたことから、「な(魚)」の「子」で「ななこ」と読みます。

魚の卵が連なっているように見えることから、子孫繁栄の願いが込められていると言われています。

蜘蛛の巣のようにも見えることから、幸運を絡めとり、楽しい夢を持ち主に届けるという意味もあるようです。

江戸切子の代表的な文様である「魚子(ななこ)」からとった語呂合わせとして、

7月5日は「江戸切子の日」と日本の記念日に認定されています。

2008年に制定されました。

●特徴

魚子文様は、非常に細かいカットを施すことで作られます。この繊細なカットの技術は、江戸切子の職人の高い技術力によるものです。

ガラスだけでなく、金工や織物など、様々な素材で魚子文様を見ることができます。

魚子文様には、中央までカットを施す「芯あり」と、中央が丸く抜けている「芯なし」の2種類があります。

古くから伝わる伝統的な文様でありながら、現代の小物や食器にもよく合う洗練されたデザインです。

魚子文様は、金工や織物にも見られる伝統的な和の意匠です。

江戸切子の他にも、花瓶や器、 着物にも、魚子文様の模様が織り込まれたものが多くあります。

また、ネックレスやピアスなどのアクセサリーにも、魚子文様の模様が用いられているものがあります。